お役立ち情報INFORMATION

-

2024.06.02

クローバーメソッド プログラム(一部公開)

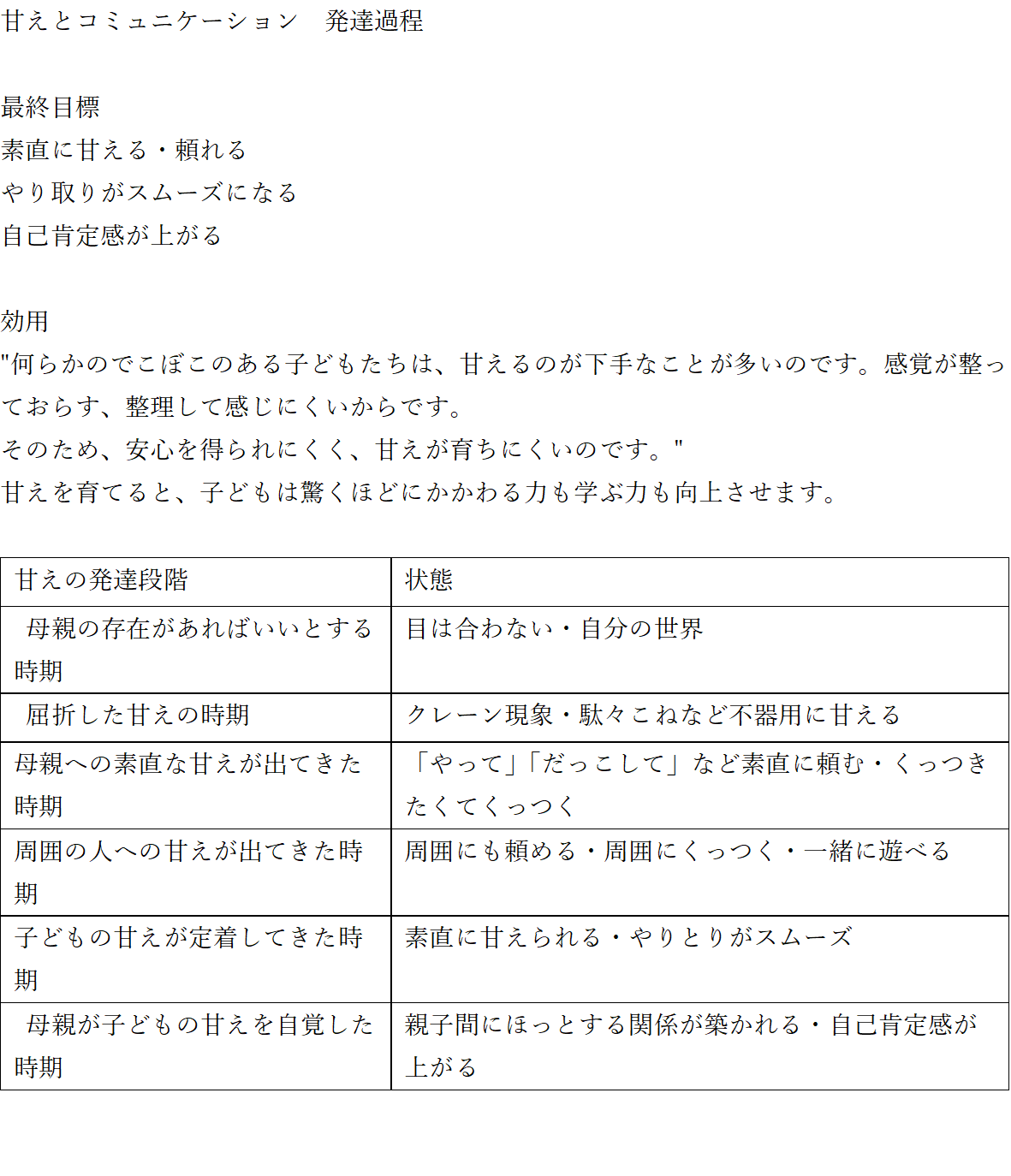

プログラムが完成いたしまして、教室に置いてあります。 その一部を公開したいと思います。 甘えとコミュニケーションの部分になりますが、これはすでに愛知教育大学の修士論文で公開済みのものになります。 しかしながら、とても役に立つので公開いたします。 クローバーメソッド プログラム 甘えとコミュニケーション 素直に甘えられると、人から学べるようになって、学力がぐんとアップします。 あなたのお子様はどのあたりですか? 知的能力が高くても、甘え下手だとかんしゃくがひどかったり、人の言うことを聞かなかったりします。こだわりや感覚過敏も甘え下手な症状です。 ぜひ甘え上手に育てたいですね。 https://youtu.be/W9HXNk9OVTc 甘えを育てる体験をするなら、体験をどうぞ。 甘えを育てる基礎を学ぶなら、アマトレセミナーをどうぞ。 発達段階を知りたいなら、アセスメント&アドバイスをどうぞ。

-

2024.05.31

発語を促す!レッスンでよくあること

発語を促すには・・・ 1 言葉のシャワー 2 言葉の実況中継 大事でしたね! そう、それは基本です。 それらの積み重ねがあってこその、今日の裏ワザです。 というか次段階です。 では、さっそく参りましょう。 発語を促す!レッスンでよくあること これはですね、 1 気持ちがたまるまで待つ 2 お願いしたいという気持ちが高まるまで待つ なのです。 どうしてもいいたい!!となれば、なんとかして(まねして)言ったりします。 本当ですよ。 例を出すと・・・ どうしても来てほしいときに 「「きて」と言ってくれないと、いけないよ」 と伝えつつ待っていると なんとかして「きて」を言おうとしたりします。 また、ご自宅でもあったそうですが 手が離せないときに子どもが来てほしそうだったので 「待ってね」と言ってまっていましたら 結構はっきりな声で 「きて」と言ったそうです。 発語のない子です。 というように、言いたい気持ちがあふれるのを待つと 発語を促すと感じています。 一度お試しください! ただし、たくさん声掛けをしたのちに、ですよ。 あなたを応援しています! 一度あなたも、この体験いかがですか?

-

2024.05.25

実は「いや」は非常に大事な成長です

甘え下手な子は自分の気持ちがまだはっきりと把握できていません。 ですから、最初のあたりは従って褒められるのがうれしくて 非常に素直に聞くという姿を見せたりします。 しかし! しばらくして甘えが上手になってくると、突如 「いやー」というようになるんです!! これ、親御さんにとっては【また戻った??】と不安になるようです。 しかし、戻ったのではなくて【自分が育ったのです】 喜んでください。 本当の自律性とは、自分の気持ちを把握して自分の気持ちをコントロールすることです。 その第一歩なわけです。 しかも、自分と他人を分ける【境界】も育ちつつあるということなので とても喜ばしいことです。 しばらくは悩ませると思いますが、 「いや」と言っても、しかたがないことは慰めて聞かなければいいだけなので。 よしよしをたっぷりとしてあげましょう。 そしたら、自然と気づいたら自分の気持ちをコントロールして いや、ではなく「○○したい」とか「したかったのにー」とか ぼやくだけになっています。 頑張りましょうね!!

-

2024.05.25

会話の発達支援

どちらがいい? という問いかけに対して、何も言わない・・・ ということがよくわかりませんね。 これは、ご自身に立ち返ってみるとちょっとわかるかしら。 どちらでもいいという状況がありますよね? ただ、これと同じではないのは確かなのですが 凸凹の子どもたちは、自分のこだわりの部分や自分が欲しいもの以外は 結構どうでもいいのです!! けっこう興味持たないことに関しては、無関心じゃないですか! というわけで、会話の練習としましては どちらがいい?に返答がない場合には 「どちらでもいい」と言わせてくださいな。 そして、あなたがいいほうを取って、反応を見てみてください。 その時に不服そうなら、 「あれ?間違えた?」と確認して、 「間違えた、やっぱりこっちがいい」と言わせてください。 そして取り替えてあげるなどしてください。 これが、会話の練習です。 会話には「補足性」「確認」という機能があって、補足したり内容を確認したりします。 ですから、自然な流れでしてあげてくださいね。 察してあげるとこれらを学べません。 自分で伝えるということを根気強く待って、見守って、手ほどきしていきましょう。 https://youtu.be/JadXG4BiEpo

-

2024.05.21

感情コントロールの具体的方法

感情コントロールはすべての感情(喜怒哀楽)について必要と言いました。 今回は、その方法についてお伝えします。 ①感情の言葉を学ばせる 気持ちのコントロールをするには、実は 【自分の気持ちに名前が付くこと】が必要なのです。 具体的に言えば、不安を感じた時、 もやもや→落ち着かない でも、不安だな→落ち着く、コントロールできる ではないでしょうか? ですから、自分の気持ちに名前を付ける力が必要です。 では、どのように人は感情の言葉を学ぶかというと・・・ まわりの人に自分の気持ちをわかってもらって【代弁】してもらうことからです!! だからこそ、【気持ち、わかるよ】よしよし、が必要なんですね。 ②感情の起伏を治める方法を教える 次に、感情を治めるというかコントロールする方法についてです。 ①で感情をコントロールするベースを養えたら 次には、具体的な方法です。 これは、【慰めること】【深呼吸】です。 ポイントは、自分の気持ちをすべて受け止めることです。 気をそらしても、感情コントロールにはなりません。 逃げただけです。 具体的に言うと、 【気持ちをわかるよ】と代弁しつつ【よしよし】です。 そして【ため息】を一緒にする感じです。 人は、人から慰められたことによって 自分で自分を慰められるようになって ネガティブな感情を自分の中に取り込めるようになるのです。 取り込めたら、こころはとても強くなります。 なぜため息かは、又聞いてくださいね。

-

2024.05.07

感情コントロールとはどんなものか

感情コントロールというのは 怒りだけではありません! 発達障害のある子どもは、とりわけ 平常心から逸脱(少しでも外れる)すると 落ち着かなくなって、いわゆる問題行動を起こします。 たとえば、 うれしすぎる → 飛び跳ねる、奇声を出す、暴れる 悲しすぎる → 奇声を出す、暴れる、パニック というように。 そして、「すぎる」と表現しましたが、まだ甘えべたな場合には 感情の変化に敏感で、こちらからすると「ちょっと」のことで 「すぎる」反応をするのです。 ですから、感情コントロールは 喜怒哀楽すべてにおいて必要です。 どうしたらいいかというと・・・ ①感情コントロールを促すために、感情の言葉を学ばせる ②感情の起伏を治める手段を教える ですね。 具体的な方法は、また今度。 あなたを応援しています。 体験は、こちらからお申し込みください。

-

2024.05.06

子どものご機嫌を取り続けるとどうなるか

かんしゃくがひどい いうことを全く聞いてくれない 反抗的すぎる こんな悩みがあると、どうしても【子どもを早く落ち着かせたい!】 【もうかんしゃくやめて!】【もう暴れないで!】と思いますよね。 そして、治まってくれるならと、【わかった!言うこと聞くよ】となって 言いなりになってしまう、ご機嫌を取ってしまうこと、よくあります。 多くの悩む方が、そのような経過を取っており、 【子どものご機嫌を取るほうが楽だった】とおっしゃっています。 しかし、その後どんなことで悩むかというと たいがい、家庭内暴力(かんしゃくがエスカレートする)で困っております。 どうしていいかわからない、そんな悩みで発達支援教室クローバーを 頼ってくださいます。 その気持ち、わかります。 大きくなると、親の力では制御できなくなってしまいますからね。 では、どうしたらいいかというと 今から子どもの機嫌を取らないようにしてください。 気持ちは十分すぎるほどわかってあげてください。 「○○な気持ちなんだろうね、わかる気がするよ」とはたくさん言ってあげてください。 そして何かを察知しても 「そっかそっか」と、乗らないでください。 境界をきちっと引いて、温かく見守ってあげましょう。 よしよししてあげてくださいね。 困ったら、ぜひカウンセリングへ。

-

2024.04.29

文章題の理解を育てる支援

文章を理解するには、段階があります。 ①文字の理解 ②単語の蓄積 ③文章を耳でとらえる力 聴覚のワーキングメモリ ④文章を画像にする力 ⑤文を書くなら、表出する力 です。 支援の具体 ①は指書き&耳から聞く、文字のレッスンが有効 :いいアプリがあります ②は絵と単語が結びつくレッスンが必要、そして普段から多く話す :実況中継がおすすめ ③ワーキングメモリトレーニングが有効 ④絵を描くレッスンが有効 :文章から絵にするといいですよ ⑤書くための体幹トレーニング :体幹が育っていないと鉛筆が持てません 気持ちを表す作文なら気持ちのフィードバックが有効 :遊びの中でどんどん気持ちを代弁しましょう 体験をしたいと思ったら、お問い合わせください。 お問い合わせはこちらから

-

2024.04.28

性教育に効果的な環境

性教育で、大切なことは 罰ではない! 厳しい環境ではない! そのことは、犯罪心理学の性犯罪抑止、再犯防止の研究で明らかにされています。 性教育では したら法的に裁かれる したら警察に捕まっちゃう とか脅して抑止することは効果的ではないのです。 どうしたらいいかというと 活動に自信を持たせ 褒められる環境がよいといいます。 ADHD傾向のある子はとくに、褒める環境が必要だと脳科学で明らかにしています。 どうか、継続的な性教育と褒める環境、活動を楽しめる環境を 一緒に作っていきましょう! 体験をしたいと思ったら、こちらから。 お問い合わせはこちらから

-

2024.04.27

性教育は大事 現状を把握しよう

性の問題は、知的障害があっても突然にわいてきます。 突然ホルモンの影響を受け、すごい勢いでやってきます。 そのとき、習慣で学んでいることがとても大事だと考えます。 しかし、性教育の実態を研究する論文によれば 学校で性教育を継続的にしているところはほぼない! 手が回らないのです。 そして、性の問題がやってくるのが特別支援学校高等部だったりすると 職業の学びが多くてさらに手が回らないのです。 要するに、性教育を家庭でするしかない現状なのですが 家族に欲情をしない場合、打つ手がない! どうしたらいいのだろうと、途方にくれます。 しかし、継続的に絵も用いて学んでいけば、そのうちに習慣化されます。 そのために頑張りましょう! 小児科医の友田氏によれば、「思春期はいったん理性の脳が働きにくくなる」が 「その後は回復する」というので、 思春期は目を光らせて、学び続け、その後も理性を育てつつ学ぶことが大切と言えましょう。 現在、性教育を研究中です。 良いプログラムを見つけました。 またレビューしますね。 体験をしたいと思ったら、お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせはこちらから